Когда речь идет о виртуализации, многим начинающим специалистам сложно разобраться в терминологии, поэтому поясним несколько базовых понятий:

- Гипервизор – специальное программное обеспечение, которое позволяет создавать виртуальные машины и управлять ими;

- Виртуальная машина (далее VM) – это система, представляющая собой логический сервер внутри физического со своим набором характеристик, накопителями и операционной системой;

- Хост виртуализации — физический сервер с запущенным на нем гипервизором.

Для того чтобы сервер мог работать полноценным хостом виртуализации, его процессор должен поддерживать одну из двух технологий – либо Intel VT, либо AMD-V. Обе технологии выполняют важнейшую задачу — предоставление аппаратных ресурсов сервера виртуальным машинам.

Ключевой особенностью является то, что любые действия виртуальных машин исполняются напрямую на уровне оборудования. При этом они друг от друга изолированы, что достаточно легко позволяет управлять ими по отдельности. Сам же гипервизор играет роль контролирующего органа, распределяя ресурсы, роли и приоритеты между ними. Также гипервизор занимается эмуляцией той части аппаратного обеспечения, которая необходима для корректной работы операционной системы.

Теперь перечислим самые популярные гипервизоры, существующие на текущий день:

- VMware ESXi

- Microsoft Hyper-V

- Open Virtualization Alliance KVM

- Oracle VM VirtualBox

Они все достаточно универсальны, однако, у каждого из них имеются определенные особенности, которые следует всегда учитывать на этапе выбора: стоимость развёртывания/обслуживания и технические характеристики. Стоимость коммерческих лицензий VMware и Hyper-V весьма высока, а в случае возникновения сбоев, решить проблему с этими системами собственными силами очень непросто.

KVM же напротив, полностью бесплатен и достаточно прост в работе, особенно в составе готового решения на базе Debian Linux под названием Proxmox Virtual Environment. Именно эту систему мы можем порекомендовать для первоначального знакомства с миром виртуальной инфраструктуры.

Установка Proxmox VE

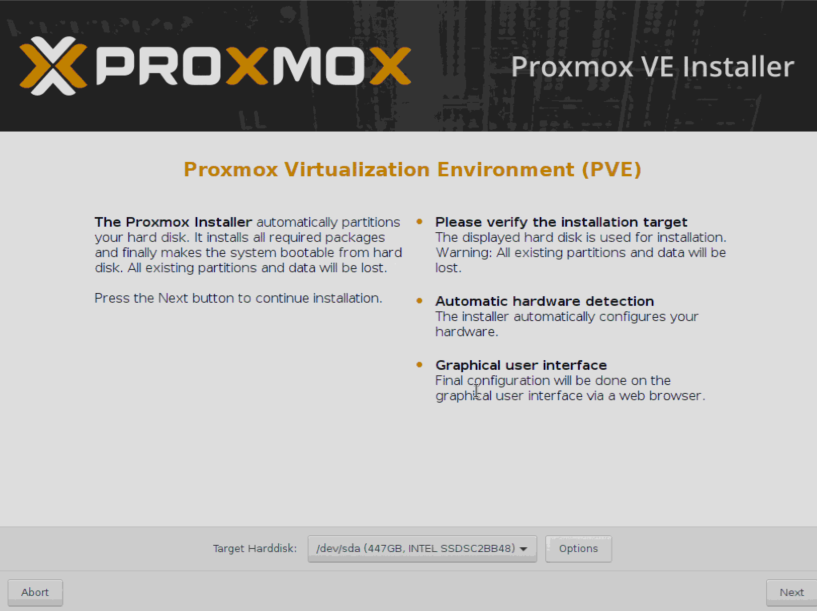

Данная процедура чаще всего не вызывает никаких вопросов. Скачиваем актуальную версию образа с официального сайта и записываем его на любой внешний носитель с помощью утилиты Win32DiskImager (в Linux используется команда dd), после чего загружаем сервер непосредственно с этого носителя. Наши клиенты, арендующие у нас выделенные серверы, могут воспользоваться двумя еще более простыми путями – просто смонтировав нужный образ непосредственно из KVM-консоли, либо используя наш PXE-сервер.

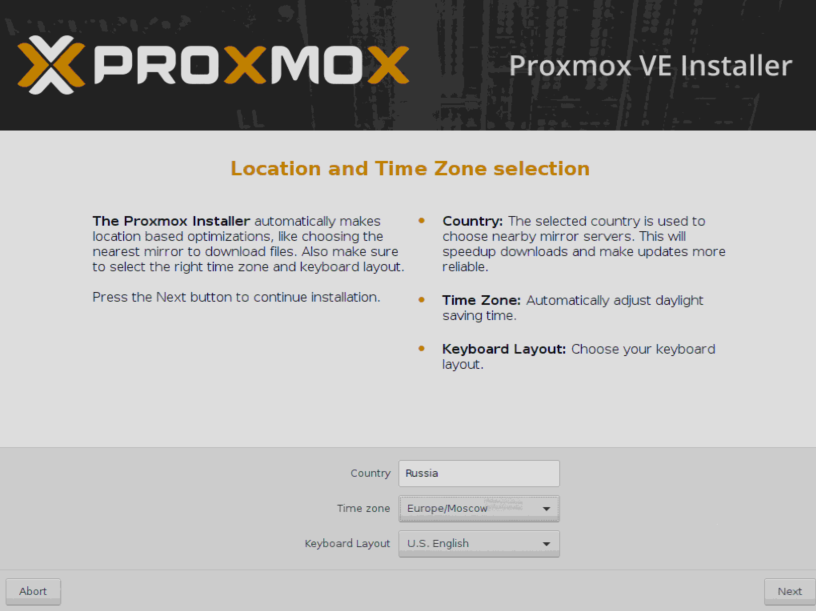

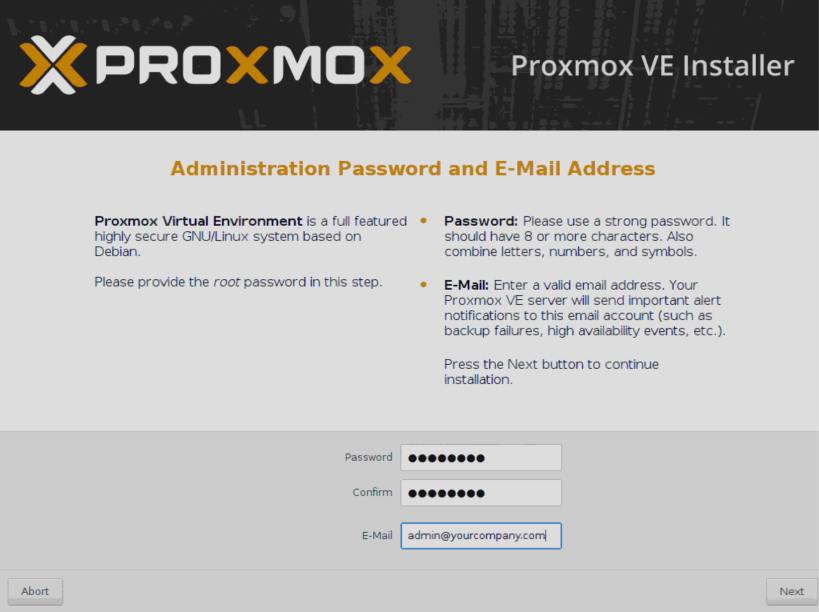

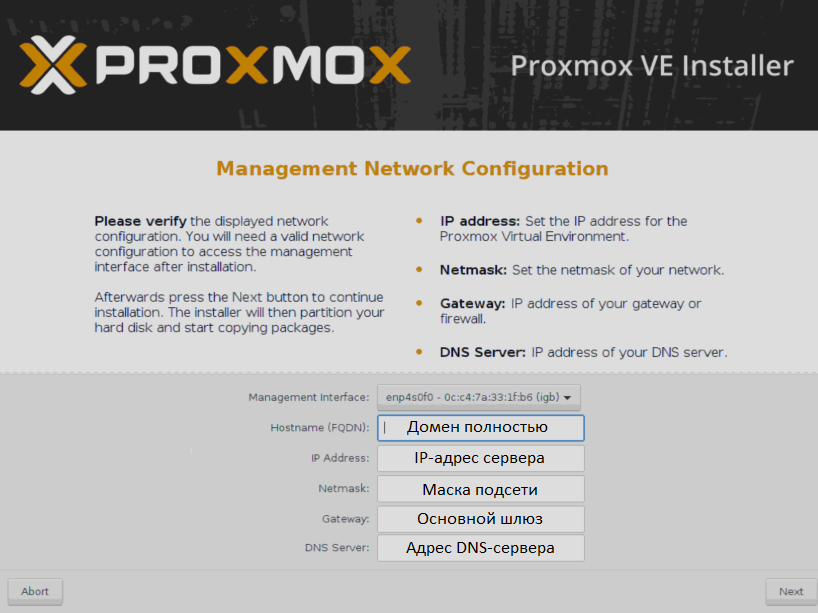

Программа установки имеет графический интерфейс и задаст всего лишь несколько вопросов.

1. Выбираем диск, на который будет выполнена установка. В разделе «Options» можно также задать дополнительные параметры разметки.

2. Указываем региональные настройки.

3. Указываем пароль, который будет использоваться для авторизации суперпользователя root и E-mail адрес администратора.

4. Указываем сетевые настройки. FQDN обозначает полностью определенное имя домена, например, node01.yourcompany.com.

5. После завершения установки, сервер можно отправить в перезагрузку с помощью кнопки Reboot.

Веб-интерфейс управления станет доступен по адресу:

https://IP_адрес_сервера:8006

Обновить систему до актуальной версии

Для этого зайдем в консоль нашего сервера и отключим платный репозиторий (доступен только тем, кто купил платную поддержку). Если этого не сделать — apt сообщит об ошибке при обновлении источников пакетов.

1. Открываем консоль и редактируем конфигурационный файл apt:

nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list2. В этом файле будет всего одна строка. Ставим перед ней символ «#», чтобы отключить получение обновлений из платного репозитория:

#deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch pve-enterprise3. Сочетанием клавиш Ctrl+X выполняем выход из редактора, отвечая «Y» на вопрос системы о сохранении файла.

4. Выполняем команду обновления источников пакетов:

apt update5. Обновляем все пакеты:

apt -y upgradeПозаботиться о безопасности

Мы можем порекомендовать установить популярнейшую утилиту Fail2Ban, защищающую от атак методом перебора паролей (брутфорс). Принцип ее работы заключается в том, что если злоумышленник превысит определенное количество попыток входа за указанное время с неверным логином/паролем, то его IP-адрес будет заблокирован. Срок блокировки и количество попыток можно указать в конфигурационном файле.

Исходя из практического опыта, за неделю работы сервера с открытым ssh-портом 22 и внешним статическим IPv4 адресом, было более 5000 попыток подобрать пароль. И около 1500 адресов утилита успешно заблокировала. Для выполнения установки приводим небольшую инструкцию:

1. Открываем консоль сервера через веб-интерфейс или SSH.

2. Обновляем источники пакетов:

apt update3. Устанавливаем Fail2Ban:

apt install fail2ban4. Открываем конфигурацию утилиты на редактирование:

nano /etc/fail2ban/jail.conf5. Изменяем переменные bantime (количество секунд на которые будет блокироваться злоумышленник) и maxretry (количество попыток ввода логина/пароля) для каждого отдельного сервиса.

6. Сочетанием клавиш Ctrl+X выполняем выход из редактора, отвечая «Y» на вопрос системы о сохранении файла.

7. Перезапускаем службу:

systemctl restart fail2banПроверить статус работы утилиты, например, снять статистику блокировок заблокированных IP-адресов с которых были попытки перебора паролей SSH, можно одной простой командой:

fail2ban-client -v status sshdОтвет утилиты будет выглядеть примерно так:

root@hypervisor:~# fail2ban-client -v status sshd

INFO Loading configs for fail2ban under /etc/fail2ban

INFO Loading files: ['/etc/fail2ban/fail2ban.conf']

INFO Loading files: ['/etc/fail2ban/fail2ban.conf']

INFO Using socket file /var/run/fail2ban/fail2ban.sock

Status for the jail: sshd

|- Filter

| |- Currently failed: 3

| |- Total failed: 4249

| `- File list: /var/log/auth.log

`- Actions

|- Currently banned: 0

|- Total banned: 410

`- Banned IP list:Аналогичным способом можно закрыть от подобных атак Web-интерфейс, создав соответствующее правило. Пример такого правила для Fail2Ban можно найти в официальном руководстве.

Настроить дисковые накопители

Следующим этапом следует настроить хранилище, которое можно будет использовать для сохранения данных виртуальных машин и резервных копий.

ВНИМАНИЕ! Приведенный ниже пример дисковой разметки можно использовать только для тестовых целей. Для эксплуатации в реальных условиях мы настоятельно рекомендуем использовать программный или аппаратный RAID-массив, чтобы исключить потерю данных при выходе дисков из строя. О том, как правильно приготовить дисковый массив к работе и как действовать в случае аварийной ситуации мы расскажем в одной из следующих статей.

Предположим, что физический сервер имеет два диска — /dev/sda, на который установлен гипервизор и пустой диск /dev/sdb, который планируется использовать для хранения данных виртуальных машин. Чтобы система смогла увидеть новое хранилище, можно воспользоваться самым простым и эффективным методом — подключить его как обычную директорию. Но перед этим следует выполнить некоторые подготовительные действия. В качестве примера посмотрим, как подключить новый диск /dev/sdb, любого размера, отформатировав его в файловую систему ext4.

1. Размечаем диск, создавая новый раздел:

fdisk /dev/sdb2. Нажимаем клавишу o или g (разметить диск в MBR или GPT).

3. Далее нажимаем клавишу n (создать новый раздел).

4. И наконец w (для сохранения изменений).

5. Создаем файловую систему ext4:

mkfs.ext4 /dev/sdb16. Создаем директорию, куда будем монтировать раздел:

mkdir /mnt/storage7. Открываем конфигурационный файл на редактирование:

nano /etc/fstab8. Добавляем туда новую строку:

/dev/sdb1 /mnt/storage ext4 defaults 0 09. После внесения изменений сохраняем их сочетанием клавиш Ctrl + X, отвечая «Y» на вопрос редактора.

10. Для проверки, что все работает, отправляем сервер в перезагрузку:

shutdown -r now11. После перезагрузки проверяем смонтированные разделы:

df -HВывод команды должен показать, что /dev/sdb1 смонтирован в директорию /mnt/storage. Это значит, что наш накопитель готов к работе.

Добавить новое хранилище в Proxmox

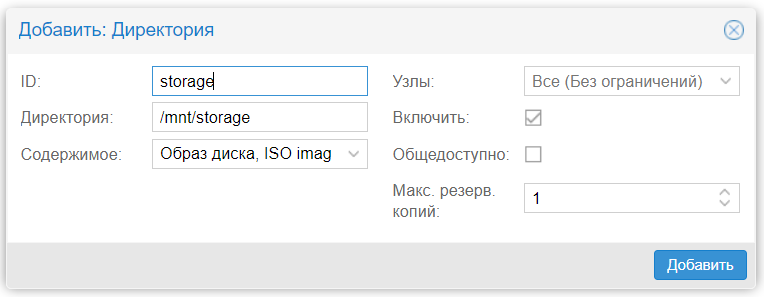

Авторизуемся в панели управления и заходим в разделы «Датацентр» ➝ «Хранилище» ➝ «Добавить» ➝ «Директория».

В открывшемся окне заполняем следующие поля:

- ID — название будущего хранилища;

- Директория — /mnt/storage;

- Содержимое — выделяем все варианты (поочередно щелкая на каждом варианте).

После этого нажимаем кнопку «Добавить». На этом настройка завершена.

Источник: https://selectel.ru/blog/magic-of-virtualization-intro/